郡上高鷲にあるダイナランドでスキーをしてから、1時間北上した観光地である高山市街地から少し外れたところにある「花扇別邸いいやま」さん。外れ故に静かな喧噪の佇まいでゆっくりと過ごすには最適なお宿です。お向かいには「飛騨亭花扇」という同じ名前の旅館があり、両宿とも花扇グループさんが経営されておられます。飛騨高山では運び湯や貰い湯が多いなか、花扇さんは自家源泉を有している珍しいお宿です。

※記事の内容は宿泊した当時の内容となっていますのでご参考程度に。最新の情報は各々ご確認下さい。

旅情

タイトルに静かなるステイとしながらも、車の往来が多い生活道が目の前にあります。訪れた日には20㎝程の降雪があり白銀の旅情を添えてくれました。

交差点の角にあり一見すると、旅館というよりは大きなお屋敷のように見えます。

門扉はないが立派な数奇屋門?飛騨高山だから数奇屋ではないのでしょうが。

門を潜ると玄関が見えてきます。

何の木だろうか。厳冬期だがすでに蕾が膨らみかけている。

玄関右側には池があり寒中なのに、やけに元気に泳ぐ鯉達。

入り口は小さめなのに上がり框の間口はとても広くとられています。

上がって右側にフロントとロビーがあります。

玄関上がったところの取次には、ここでお客さんを通すわけでもないのに炭火が焚かれています。何故か衝立で見えない反対側に生花も。おもてなしを感じずにはいられません。

赤矢印が玄関の上がりです。

左手のカウンターがフロントの様に見えますが喫茶スペースです。フロントは右手の奥になります。

喫茶カウンターの裏側には入り口にあった池を臨む縁があります。こちらでウェルカムティーをいただきました。

ウェルカムティーは落雁と抹茶です。

フロント横には売店とロビーにあたる囲炉裏のスペースにも炭がくべられていました。

喫茶カウンターとロビーの囲炉裏の間は吹き抜けの階段があります。

内装自体はモダンですが、飛騨高山らしい古民家風。

2階に上がるとロビーを下に見て取り囲むように廊下が付いています。

飛騨高山ではよく目にする吹き抜け。

寒気を遮るために閉まっていた障子を開けると雪景色が広がっており、吹き抜けの見下ろすロビーと雪景色の外観を交互に一杯やれそうな情景で、廊下に応接セットが欲しくなります。

2階廊下からは各客室への廊下が付いています。

さて、一階に戻ります。

調度品の飾り棚や高山市街地の歴史的経過を追うような代物の展示がありました。

時代が過ぎれば国宝にもなるのではないかと思うのですが、特別に保護されることなく展示されるという・・・。

今では珍しく囲炉裏のロビー裏側にはタバコの自販機。

遮る壁の裏側は箪笥になっているという。

一階は喫茶スペースから大浴場への誘い。

男湯前を通り過ぎて進むと中庭を囲むように廊下がついています。

廊下一階最奥まで進むともう一方の大浴場に良心的な値段の自動販売機があります。

館内図を見ていると、このエリアは露天風呂付のランクの高いお部屋となっているようです。ただ、源泉かけ流しでは無い模様。

この棟にも2階があるようですが、台車により階段が防がれており稼働はしていなかったようです。全15室としては売店や喫茶スペースがあるのは珍しいプレイベート感を維持されておられます。

お部屋

案内して頂いたのは117号室です。

予約したのは12畳の一般客室でしたが、別邸いいやまさんの計らいで、グレードアップして頂き2間のスーペリアルームになりました。

間取りは本間10畳+次の間と踏み込み3畳程+寝室10畳+洗面バス+トイレです。

玄関戸を開けると踏み込みと次の間からの洗面が目に入ります。

次の間には冷蔵庫、お茶セット類が配備されています。

何故か椅子も用意されている。飛騨家具ではなさそうだが・・・。

カウンターテーブルには生花が活けられています。

菊花、スターチス、ウドの花、南天の青い葉は季節の先取りです。

お茶セットやグラスは申し分ありませんが、生茶ではなくパック茶スティック茶だったのは訪れたのが流行り病下だったからでしょうか。冷蔵庫は有料でした。1人1本のミネラルウォーター。

冷蔵庫等がある次の間反対側スペースでは、洗面所、トイレ、バスに連結しています。

流行り病下でなければ浴場にタオルがあるのか、バスタオルは1人三枚の用意がありました。

お部屋の浴槽はヒノキです。改装されたばかりなのか木の香りが高々とありました。

温泉付きのお部屋もあるようですが、この部屋は温泉ではなく白湯なので利用はしませんでした。

アメニティ類も高級旅館の備えで男女別のフェイスケアセットも用意されていました。

本間は座卓が置かた純和室です。

本間からは和室でありながらも、ベッドが置かれた寝室への続き間があります。

10畳間にはセミダブルベッドが二つ用意されています。

昨今ではベッドの方が和室への布団敷がないので、旅館側の負担も少なくて済むようです。年を召すと地面からの立ち上がりを考えるとベッドの方が楽なのは事実です。

寝室にもテレビが置いてあり、どこでどのように過ごすかというニーズをしっかりと捉えておられます。ゴロゴロできます。

窓からは雪の積もった屋根の向こうにある玄関を臨みます。

床の間には香の用意もあります。アロマで癒されればと追加が必要であればフロントまでとあります。

お茶請けには煎餅と栗寄せです。

お部屋の鍵もご時世もあって消毒して密封した2本。

本来であれば生茶葉だと思うのですがパック茶とシイタケ茶。追加のお茶請けには干し梅。

滞在中に利用ができる挽きたてコーヒー券も付いていました。

朝には高級旅館ならではの朝刊の挿し込みもありました。

お風呂

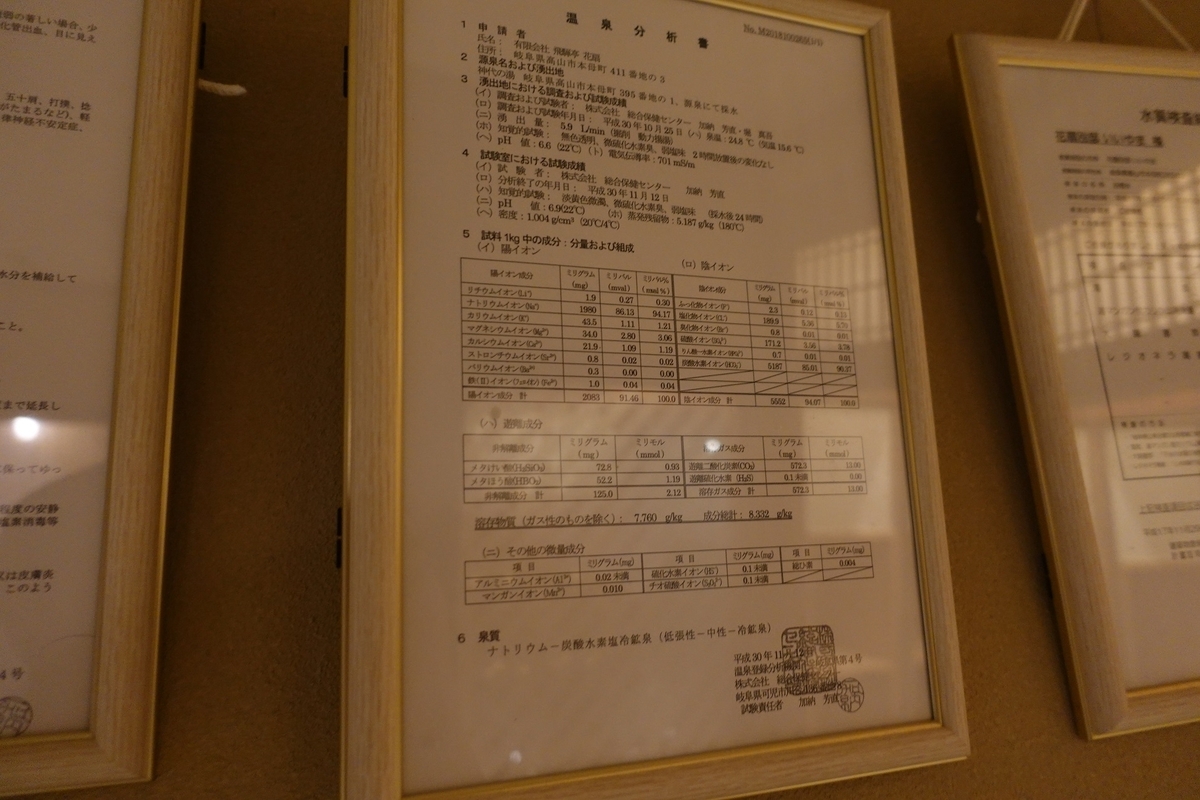

男女別の露天風呂が併設された浴場が1つずつあります。貸切風呂もあるようですが利用はしていません。循環濾過、加温、消毒ありとは思えない程に、消毒臭は気にならず肌感はヌルンヌルンの超激アルカリはハイターの中に入っているような程です。飛騨高山にこのような源泉があるとは思いもせず、濾過をしていないければどんな湯感なのか恐ろしくなります。自家源泉の泉質はナトリウム-硫化水素塩冷鉱泉となっています。

無臭ですが口に含むと微塩味に加え何の風味か・・・ミネラル?違うな、硫化水素と分析表にはあったがそれとはまた違う、石膏のような石灰のようでもあるが今まで味わったことのない不思議な味です。

大浴場 その1

男女別の浴場は趣向が異なる造りとなっています。

源泉は25度で加温で40度にしてあるようですが、冬季ということもあり露天風呂はそれ以上の温度に感じる。源泉の投入はないようなので溢れ出しはみられません。交互に3人入って確保されるパーソナルスペース。

湯自体には消毒臭はないが、浴場はわずかにアンモニア臭があったのは消毒によるものか?

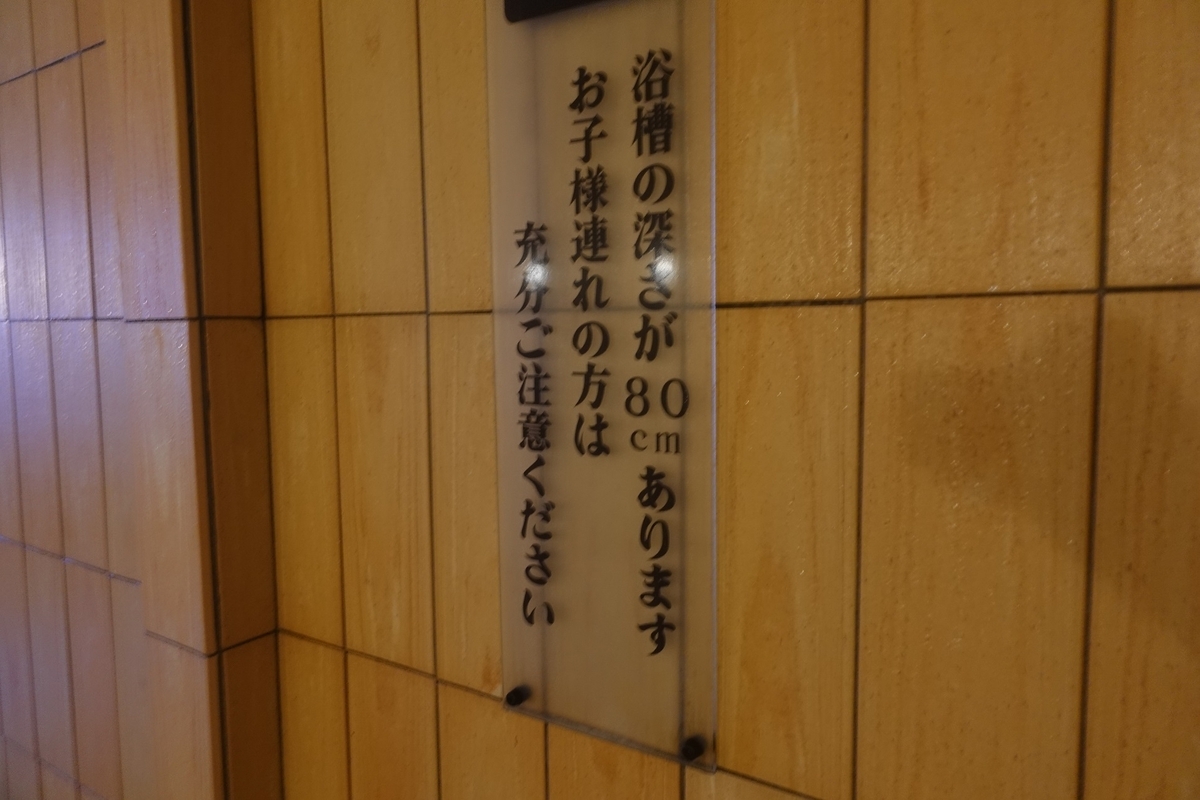

湯舟の真ん中は深さが80㎝あります。

秘湯の宿などで水深を持たせてあるなど変わり湯はありますが、街中旅館でこの深さはとても稀です。

湯口は白いカルシウム成分らしき析出部に湯口は茶色に変色してます。

露天風呂 神代の湯

内湯と脱衣所からもアクセスが可能な露天風呂。

こちらも完全循環型です。

内湯のような深さはなく円の縁に沿って椅子が付いています。3人は気まずい大きさ。

露天風呂よりも内湯のほうがヌルヌル感が強いように思われます。

露天風呂は街中なので眺望はなく箱庭を眺めますが、天の光は入るようになっており外気を当たりながら入浴できるようになっていました。

大浴場 その2

脱衣所から浴場に入ると「その1」の内湯とは違い廊下があります。

広いスペースを振り返ると不思議な形でコーナーに付く内湯があります。

こちらも80㎝の深さは変わらずあるので気をつけて入浴しましょう。

仕様は「その1」と同じですが、アンモニアのような消毒臭は全くありませんでした。

内湯の湯口は循環湯なのですが、造形と湯量が相応しておらず勢いが良すぎて湯口からスプラッシュしています。成分である茶色は鉄っぽいですが鉄錆臭などはなくヌルヌル。

露天風呂

内湯と脱衣所からは露天風呂へ出ることができます。

手前の青と赤の甕風呂には冬季は冷え込むのか蓋がしてありました。

赤い甕は身体を沈めると溢れ出すのですが、やがて同じ水位に湯量が戻るようになっていました。唯一の源泉投入があるのか?ただ、ヌルヌル感はあるものの内湯に比べるとわずかに弱い。ですが、湯の花もしっかりと見て取れるほどだったので新鮮源泉が濃いのかもしれません。

もう1つの青い甕の浴槽は水?冬季ではまず入ることが困難な冷たい温度です。源泉温度のままの浴槽なのだろうか・・・ただ、手を浸してこすってみるがそこまでヌメリはない。が、注ぎ口や湯舟には白い析出物もあり真相は不明です。

2つの甕のお風呂を過ぎていくと露天風呂が見えてきます。

塀囲いの湯舟なので風情があるわけではありませんが、訪れた時には雪が降り注いでいたので寒気を感じながらの入浴ができました。

循環湯とはいえ、この岩に付着する茶色の成分はなかなかのものがあります。

炭酸水素成分が多いようなので炭酸泉由来の付着物でしょうか。

湯舟に浸かってしまうと空しか見えず風情は今一つですが、冬の寒気を感じながら風呂を楽しむのも悪くはありません。

こちらの浴場でも露天風呂よりもやはり内湯のヌルヌル浴感が強く感じられました。

脱衣所にはマッサージチェアと、麦茶と冷水のサービスがありました。

お料理

朝夕ともに同じ個室での配膳となっていました。お料理の全容は流石の小京都である高山らしい手の込んだ京風会席です。高山は山中にある観光地ですが、日本海も近いということもあってか海の幸もしっかりと盛り込まれ、飛騨高山郷土というよりは季節を感じる上品な京風料理を1口2口を品数多くいただけるのは、別邸いいやまさんならではです。

献立は頂いたお品書きをもとに書いてあります。内容に関しては説明して頂いたものと、実際口にした感想を交えて記してあります。個人的な感想なのでご参考程度に見ていただければ幸いです。

夕食

最初の配膳には調理法が選べる飛騨牛の台の物、小鉢、お凌ぎ、食前酒、前菜が配膳されていました。前菜が入ってある桐の箱には帯が掛けてある演出が素晴らしい。

【食前酒】:梅酒

お品書きになく配膳係さんからの説明で「梅酒」。梅ジュースで仕上げてあるのかアルコールや酒感は全くありません。甘さ控えめで飲み口はかなりすっきりとしており、やはり梅ジュースではないかと思われます。

【先付】:蛸やわらか煮 小倉羹 蕗 木の芽

先付は蓋物といっていいほどの立派な蓋で覆っています。

蛸は緩やか醤油の甘煮にしてあり、吸盤の部分は舌で潰せるほどに柔いが、軸の部分はコリッとした食感を残し葉山椒を一枚被せてあります。蕗はしっかりと出汁で味付された青い彩り。

背面には何故か和菓子の逸品である羊羹。タコもどちらかというと甘さが強く、小豆豊かな羊羹は始まりのお菓子といった印象です。塩を少し持たせてあり甘味が引き立ち、小豆が豊かに引き立ちます。贅沢にも金箔練り込んでありました。

【吸物】:白子豆腐 穂筍 梅人参 結び餅 木の芽

椀を開けると豪快なカツオの薫りが広がります。メインの白子豆腐はタラでしょうか。白子と言われなければ乳製品を使った豆腐のように、まったりとした味わい深さがあり口に入れると確かな白子。とても滑らかな舌触りは濃厚な絹ごし豆腐のようでやや強めの塩加減の清汁がよく合います。水面には脂が浮いているのは豆腐からでたもの? タケノコの芽の部分にあたる先端部分が付いており、早春の先取り新物で歯応え、歯切れ、タケノコの春味がとても美味い。結び餅は紅白でトロトロで甘い物。季節の飾りは梅に模られた人参を浮かべます。

【お凌ぎ】:紅鮭小袖鮨 はじかみ

お皿にグラスを蓋にするという盛り付けや演出は稀に見ることがあります。蓋と皿がセットになっているものは少ないのですが、恐らくこちらは蓋と皿がピタリを合わさっており対の食器で今まで見たことがありません。

ギヤマンの蓋は魅せるだけでなく乾燥を防ぐというのが本来の役割でしょう。着物の袖(そで)を模った物を小袖と称し、主に袖に足るという小さな料理全般を指すようです。

蓋を外すと閉じ込められていたとろろ昆布の香りがこれでもかというぐらい漂ってきます。酢飯は酸味と甘味は程よいが、昆布の風味が強靭で主張しないのかもしれません。紅サケは昆布締めのようになって旨さが締まっているが、やはり昆布がぐいぐい前に出てサケ感が薄い・・・。どちらかというと美味昆布寿司でしたww

【祝肴】:

何故か献立には「祝肴」とあり、そういうプランでも時期でもないのですが、春の訪れを祝うという意味でしょうか。それとも正月を意識して?

最初の配膳で真ん中に鎮座していた、帯が掛かった桐の箱を開くと違い棚のようになっていました。

(上段)寄せ蕪 鮑味噌漬 柚子味噌

先付と同じようなスタイルでの盛り付けです。

寒天で固めたと思わしきゼリーはカツオが豊潤な出汁に、少しザラリとしたカブの旨食感を寄せた下味もしっかりあるが、添えの柚子味噌で口腔内で混ざるとさらに旨さが増し増す。上には百合根の桜花。手前にはアワビを味噌で漬けたものだそうですが、味噌らしい麹の移りはあまりないのに、アワビ味はギュッと絞ったかのように深まっています。蒸してから漬け込んであるのか柔くスルスルと歯が通ります。

(中段)合鴨ロース粕漬け 花豆

器の形状が瓢箪と面白く、口の部分もしっかりと注ぎ口が付いています。

カモは酒かすで漬けた物のようですが、アワビと同じく麹感はあまりないが、味はギュッと閉じ込められています。浅く付けて麹の匂いが移らないうちにあげた浅漬けなのかな?淡く醤油と酒で煮込んでから漬け込んであるような味わいがあります。意外にも締まりはなく、ふんわりと柔いが噛み締めるとカモの肉汁が溢れます。花豆は強トロ甘々に炊いてあり口直しの逸品ですが、ピンクはカツオ節のサクラ田附です。

(下段):①胡麻豆腐 ②翡翠松風 ③海老艶煮 ④穴子巻繊蒸 ⑤柳葉魚昆布巻 ⑥唐墨

①ゴマ豆腐は黒ゴマを使った物で香りは良いが、よくあるネットリとしたものではなく味と香りがタンパクな珍しい物です。箸で切り分けられない程の弾力なのに口に入れると解けます。赤い一点はカーネーションのエディブルフラワー? ②翡翠(ひすい)松風はしっとりしゅわしゅわと融け、入ってくるコリリとした食感はキクラゲの練り込み。翡翠と言えばナスですが、季節は冬。最初はほうれん草か?と思いましたが、季節先取りのソラマメ?ではないかと思います。裏漉しがきめ細かすぎて食材の断片すらないほど滑らか。 ③海老は砂糖や味醂で艶出ししてあるのか甘みがあり出汁で煮てありるようでした。 ⑥カラスミは自家製?タラの卵巣味がとても濃厚。

④巻繊とは豆腐や玉子、刻んだ野菜などを包む巻く等の料理方法をいいます。巻は煮アナゴです。具材は吟味しても分からなかったのですが、豆腐風に仕上げた地はカステラのようでもあり、アナゴの煮汁を使って蒸して固めアナゴをトップに配したものなのかなと。 ⑤柳葉魚とはシシャモです。子持ちシシャモを昆布とかんぴょうで巻き上げて甘醤油で炊いてあります。

【御造り】:鮃目 白海老 鮪 かんぱち 妻一色

向付も蓋付きで配膳されました。漆器の重には色合い豊かに艶々に活かった造りが盛り込まれています。飛騨高山から車で日本海まで1時間ですが、全てが日本海産ではないかもしれません。つまには金魚草、ラデッシュ、大葉、紫蘇花に、薬味は蓼とワサビです。味付は薄口のたまり醤油。

新鮮な歯応えコリコリかんぱちは臭みは一切なく、出世魚である青魚特有の臭みない透き通る旨みです。

鮪は赤身と中トロの2種類の配膳ですが、自分のは外れなのかスジの部分の中トロでした。相方のはピンクの霜降り中トロでした。もしかしたら、背身腹身だったのかも。カンパチの背面には肉厚のヒラメがおり、こちらもフレッシュなゴリゴリとした食べ応えで、もとのヒラメはさぞかし大きかろうという切り身。カンパチとマグロに挟まれるように、焼き海苔で巻かれているのはヒラメのエンガワかと思われます。

富山県の名産である白エビは、海老味はシルキーなのに甘海老のようなコッテリまったり感は極です。殻ごと食べれるお品ですが、ありがたいことにも殻は剥いてあるという下ごしらえ。

【炊合せ】梅花大根 甘鯛山吹煮 菜の花 梅麩 木の芽

梅の花の飾り切り大根は季節の模りです。こいつは大根らしくない。大根独特の繊維のほぐれはなく、むしろカブの口融けのように崩れます。やはり、ここでも大根の煮汁はカツオで昆布の風味も後から感じられました。

春の花であるヤマブキの黄色を見立て卵の黄色でアマダイを包み込んだ手の込んだお品です。どうやって卵でラッピングしてあるのか分かりませんが、パイのように包んでありチキン南蛮のような手法でしょうか。浸けダレは優しく卵の旨味の相乗効果でアマダイの甘さと旨味が際立っていました。菜の花にはアブラナではなくワサビ菜で、ワサビ風味と少しピリリとするお浸しで口内がさっぱりとします。

【焼物】:目鯛味噌漬け あしらい

関西ではあまり聞かないメダイという魚。関東圏で何度か口にしたことはありますが、マダイの筋肉質に対して脂が乗っており旨味の原点は白身。味噌漬けとありますが、甘味がこってりとあり塩は程よく、恐らく京白味噌の西京漬けにしてあるのかと思います。

あしらいがあしらいではなく、レンコンは山椒を使った有馬煮にしてあるのですが、円柱状に包丁を入れてある手のみ込み様。シャクシャクとしたレンコンの繊維ではなく、ホロホロで色合いとは裏腹の弱醤油の山椒煮はメダイのコク濃味噌漬けとは対照的。サツマイモはレモン煮にしてあるが、クチナシなどを使っていないのか素朴な色合いで甘々に炊いてあります。最後のデザートに極甘味の安納芋が出たので、このレモン煮も安納芋ではないかと。

メダイは薄切りながらも厚い肉質は旨汁が逃げないようにロール状にして焼き上げてありました。

品がありすぎる西京漬けは、旨みが凝縮されているので飲み込むには勿体なく、口の中で噛み噛みとして泳がせているとメダイの脂旨さと麹がじわりじわりと味が牛歩します。何より照りと焼きの具合が職人技を感じずにはいられません。

【台の物】:飛騨牛しゃぶしゃぶ or 飛騨牛ステーキ

台の物は予約時に飛騨牛の料理方法を選択することができました。ステーキとしゃぶしゃぶの2種を1人ずつそれぞれ頼みました。

しゃぶしゃぶの飛騨牛は、脂と赤身のサシの入りが素晴らしい見た目はA4 ランク以上でしょう。しゃぶしゃぶは10c㎡を5枚の盛り込み。

お野菜は白ネギ、椎茸、水菜、白菜、エノキ、キメの細かい麻豆腐かな。薬味には刻み葱と紅葉おろし。紅葉おろしは唐辛子がとても香ばしく、豆腐も硬めの滑らか絹で大豆が濃厚です。

お出汁はシンプルに昆布のみで、火を入れてもらったらお野菜を先に放り込んで置きます。茹ってきたら肉を広げてまんべんなく加熱すると美しいピンク色に。

味付けは酢橘?青柚子?と塩と酸味が強いポン酢と、少しの酸味にとんでもなく滑らかな胡麻ダレで変化を持たせながら食します。飛騨牛の旨味はとんでもなくまろやかです。見た目はロースだがバラ寄りなのか、年のせいか脂の旨味よりも赤身の旨味が美味しくなってきた私目の舌。このへんは好みですね。

鉄板焼きには1㎝以上ある厚みを持たせてあり、断面のストライブが美しすぎる肉厚の完全ステーキです。部位はしゃぶしゃぶと同じバラに近い物と思われます。

付け添えのお野菜はズッキーニ、エリンギ、ジャガイモ、トウモロコシです。恐らく生食できるほど鮮度の良い飛騨牛の牛脂を野菜にも塗り塗りしながら焼き上げます。

20台なら激喜びですが、しゃぶしゃぶと同じく脂の割合が高く、美味しくとろけるのだが赤身旨味はほどほどで牛脂が押している。魚料理の後だった都合もあるのかもしれません。一枚肉で焼き上げてフォークとナイフで食べた方が美味しいのかも。味付けは岩塩、胡椒をお好みでミルで削るか、しゃぶしゃぶとはまた違ったやや甘味のある卸しポン酢でいただきます。

【口直し】:おり菜東寺巻 海老芋 辛子味噌

東寺巻きとは湯葉で巻き上げた調理法を言います。折り菜は「菜の花」全般を指す名称なのですが「地元で採れたおり菜です」とだけのご説明。 海老芋は東寺巻とは対照的にカツオ出汁の香りに醤油がしっとりと馴染じむように煮た物。春の訪れ梅ニンジンは食べ口は調理しないしゃっきりとしている。なのにとても甘く甘出汁とかに漬け込んだのでしょうか。

ややパサっとした癖のある青味をほとんど感じない菜っ葉はアブラ菜? 白味噌を使った辛し味噌は、辛味よりも「からし」は風味付けに近く、いかにも京らしく東寺巻にゆったり馴染ませています。

全体としては、いずれも口直しといった食材だけのウマ味で口をリセットするように構成されていました。

【揚物】:餅蕪揚げ出し 蟹身 山葵 銀餡

椀の蓋を開けるとやけに立方体が協調された揚げ出しが鎮座していました。正確な立方体が崩れずどうやって揚げてあるのか・・・。モチに裏ごししたカブを練り込んで一度冷凍して半凍りのまま立方体に切り分け打ち粉をしてから、凍ったまま油へイン?ぐらいしか小生の頭では想像がつかない貧弱さではあります。もっちりとした生地の中に、カブのざらっとした舌触りがカブ味を醸し出します。餡は最初はカツオ後は昆布っぽい。山葵を溶き入れて餅カブに絡めると揚げ香ばしさが強調されて、品よく美味しい手の込んだ一品。

【御飯】:飛騨米こしひかり

【香の物】:自家製赤かぶ 野沢菜 白菜

【留椀】:八丁味噌仕立て

漆器での蓋付きはありますが、白米が盛られた陶磁器の茶碗にも蓋付きで配膳されるという今では珍しいスタイル。いや、ありがたい気づかいと言った方がいいでしょう。

真っ白ななコシヒカリは粘りがあり炭水化物の甘美。飛騨地方は赤かぶ漬けが特産となっていますが、別邸いいやまさんの赤かぶは自家製らしく赤色はほんのりピンクで酢もきつくなく。白菜も自家製の味です。味噌汁は赤味噌の酸味と深みがある京赤味噌は好きな味です。具材にはナメコ、ワケギを散らして粉山椒の香り付けも京風ならではです。

【果物】:季節のフルーツ

①旬果のユズ蜜には歯応えたっぷりつるつる葛切りカラーチョコ掛け。 ②安納芋を使用したケーキは、サツマイモ独特のねっとりと絡みつく甘味に、ほのかに香るのはクリームチーズを使ったチーズケーキ仕立て。ベースの生地には洋酒を沁み込ましたと思わしきチョコスポンジが敷いてあります。 ③パイナップルを赤ワイン煮でコンポートするとのも珍しいですが、煮ることでお互いの酸味を打ち消しあっているようで、ワインとパイナップルの風味の良い所だけ豊かに感じます。 ④フルーツにはメロン、苺、ブルーベリーに生クリームとチャーヒルの添え付けです。

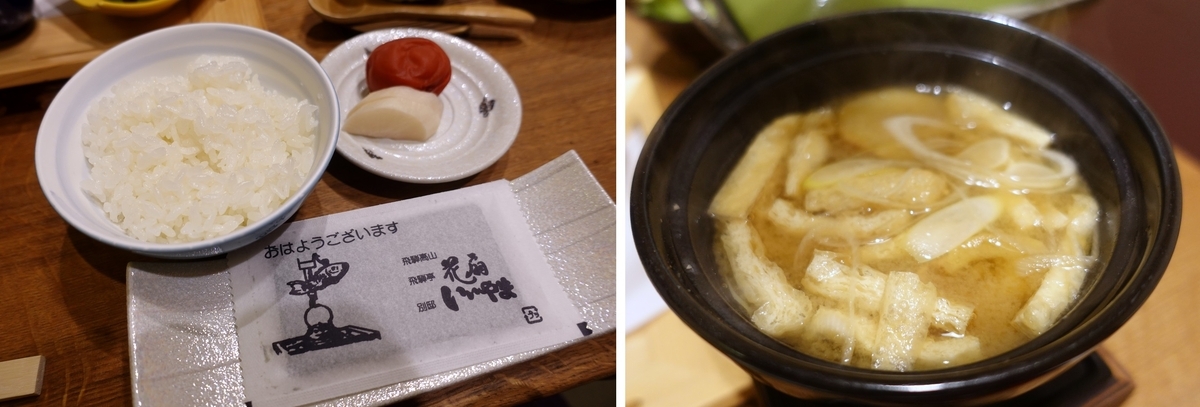

朝食

時間になって夕食と同じ個室へ行くとすでに五徳には火が入っていました。おかずは全て揃っていて後から白米とお茶だけ配されます。

・飛騨リンゴのジュース

飛騨地方で獲れたリンゴとモモを合わせたカクテルジュースだそうです。モモのトロミと甘味がリンゴの酸味をうまく抑え込み溶け込んでいるような口当たり。できればグラス一杯グイっと飲みたいところです。

・飛騨朴葉味噌豆腐 椎茸 青唐

朴葉での焼き豆腐とは今までにないお品です。砂糖と酒で溶いてあるのかこってり甘々に仕上げてあり、香りが良くバターも溶かし込んであるそうです。キメ細やかな下味。刻みネギを振り豆腐は水気が飛び大豆は濃く味噌に馴染んでいました。

・鮭塩焼き もろみ味噌 はじかみ

・小松菜のお浸し

・しらす大根卸し

・蒟蒻旨煮

サケは焼きたてではありませんでした。塩焼きとしましたが塩はほとんど感じず、甘味と麦麹が旨いもろみ味噌を漬けて白米へダイブ。小松菜のお浸しの揚げも変わっていて、名産のこも豆腐?大徳寺麩?のような食感です。

・サラダ(キャベツ、サニーレタス、とうもろこし、紫タマネギ)青じそドレッシング

・茶碗蒸し(三つ葉、銀杏、鶏、海老、紅白かまぼこ)

朝からあるとうれしい生野菜。茶碗蒸しは鶏の出汁がひたひたタイプで、卵味よりもお出汁の味の方が濃い目のものです。出汁をしっかりと効かした茶碗蒸しも久しぶりに食べると美味しい。こちらは温かく配膳です。

・炊き合わせ(梅人参 飛龍頭 木の芽)

こちらもほんのりとした温かさが残っていました。飛龍頭はふんわりジューシーに木の芽を添え、梅に模した京人参は雪下人参や凍み人参のような味わいで本来の風味と甘さがとても強い物です。

・味噌汁(揚げ、ネギ、ワカメ、車麩)

・白米

・香の物

・焼き海苔

味噌汁は五徳に掛けられて終盤まで熱々で頂ける合わせ味噌とのご説明。白米は言うまでもなく艶々ホワイト。そして、何とも美しく漬けられた梅干しは塩も酸っぱさも絶妙で実に美味しかったです。といいつつ案外、梅の産地和歌山から取り寄せたものだったりすることもあります。

・ドラゴンフルーツ、オレンジゼリー

何故ドラゴンフルーツかというと、奥飛騨で源泉かけ流しの温泉熱を利用して、ドラゴンフルーツの栽培をしているところがあるそうです。雪国なのに南国の地産果物がいただけるという粋な計らいです。オレンジゼリーはいわゆるオレンジではなく、柑橘の苦味や酸味が結構強い物でポンカンやハッサクのようです。ゼリー地はかなり硬く仕上げてありました。柑橘の皮にしっかりと引っ付いており、柑橘を半玉丸々くり貫いて、ゼリー地を入れて固めたのかと思います。

・コーヒー

温泉をぎりぎりまで楽しんでから、1階のラウンジで部屋に用意されていたコーヒー券で、一杯ちょうだいしてから出発しました。

まとめ

宿泊したのは2022年ですが、それ以前からかなり気になっていたお宿の1つでした。決めてに欠けていたは「源泉かけ流し」ではなく「放流型」でもないというところです。完全循環にどうだろうと思いつつ、いよいよ周辺に泊まるところが無くなって期待せずに訪れました。愛知県の小野浦さんよろしく、循環湯と馬鹿にできないほどの激トロトロ湯には感服。しかも消毒臭もほとんどない。

料理は前情報から美味いというコメントが多かったので期待して往訪しました。スタンダードな飛騨の郷土料理がベースかと思いきや、まさかの海鮮たっぷりの京風会席は予想外でした。品数・味は言うまでもなくレベルが高く申し分ありません。飛騨の料理を食べたかったのに・・・と思う方でも、食べ終われば別邸いいやまさんにして良かったと感想が変わることは間違いないかと思います。

お宿もシットリとした雰囲気で落ち着いており、すぐにでも再訪したいお宿の1つとなりました。

宿泊料金

2022年の宿泊ですが記事をしたためた2025年3月時点では、同部屋同プランで66000円(土曜日泊)とそこそこ寝上がっています。じゃらんゴールド会員のクーポンに加え、期間限定のポイントが11%付与となっていたのも宿泊を決めた要因の1つです。58300円がポイントも割引と考えると46000円程で泊まっています。

宿泊日:2022/厳冬期

旅行サイト:じゃらん

プラン:【別邸スタイル】食事メインが選べるスタンダード宿泊プラン《レギュラー客室》

部屋のタイプ:和室12畳(一般客室)

合計料金:58300円(2人)

クーポン:ゴールド会員5500円クーポン

支払い料金:52800円

加算ポイント:6413p(11%付与)

For English